写真の縦横比(アスペクト比)は、撮影する用途によって最適な比率が大きく変わります。

たとえば、SNS投稿・YouTube・作品撮りでは、選ぶ比率を間違えると「トリミングされる」「迫力が出ない」などの原因になり見づらくなります。

本記事では、写真・動画・SNS用途別におすすめの縦横比を「どれを選べばいいか迷わない」一覧形式でまとめました。

具体的に、

写真におすすめの縦横比

YouTubeや動画制作に最適な比率

SNS(Twitter・Facebook)向けのアスペクト比

といった用途別のおすすめ設定をわかりやすく解説します。初心者の方も「アスペクト比ってなに?」から理解できる内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。

この記事がおすすめな人

・アスペクト比が何かを知りたい人

・写真や動画をSNSに投稿する際の縦横比のおすすめを知りたい人

目次

写真の縦横比(アスペクト比)とは?初心者向けの基本解説

写真や動画を撮るときに必ず関わってくるのが アスペクト比(縦横比) です。

アスペクト比とは、写真や動画などの「横の長さと縦の長さの比率」のことを指します。

縦横の比率が変わるだけで、写真の印象や伝わり方は大きく変化します。

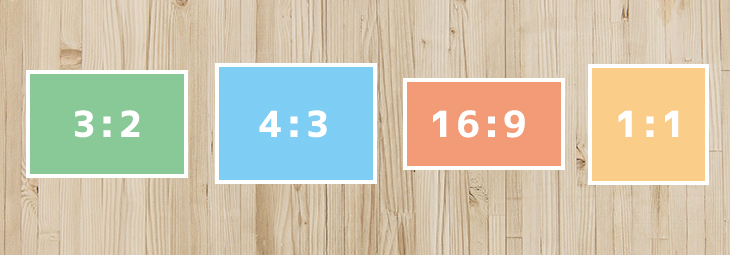

写真や映像でよく使われる代表的なアスペクト比は以下の通りです。

よく使われるアスペクト比

3:2 → 一眼レフやミラーレスカメラの標準。バランスの良い比率。

4:3 → コンパクトデジカメやスマホで多い。やや縦に強調される。

16:9 → 動画で主流。横の広がりを感じられる。

1:1 → Instagramで人気。被写体をシンプルに強調できる。

このように、アスペクト比は「どんな見せ方をしたいか」に直結する重要な設定です。次の項目では、それぞれの比率の特徴や使い分けをさらに詳しく見ていきましょう。

アスペクト比ごとの特徴と使い分け

3:2

一眼レフカメラやフィルムカメラなどでもっとも使われている比率です。

殆どのカメラでの初期設定がこの3:2。自然な横長構図が特徴的です。

ハガキに近い比率でポストカードや年賀状の印刷にも適しています。

3:2 アスペクト比の特徴

・よく見る比率なので使い勝手がよく、落ち着きがあるバランス

・撮影時に被写体の位置が取りやすい

・人間の視野角にもっとも近く、写真全体を把握しやすい

4:3

コンパクトデジタルカメラへの採用が多い比率です。

アナログテレビ、古いPC画面に採用されていた昔のスタンダード。

縦横への主張が少ない印象になります。

4:3 アスペクト比の特徴

・どっしりとした印象の構図

・縦横比の主張が少ないのでダイナミックな表現には向いていない

・プリントするには使いにくい比率

16:9

横長のハイビジョンテレビに近い比率です。ワイド比率とも言われています。

横の範囲の比率が大きいので風景をダイナミックに写したい際におすすめです。

16:9 アスペクト比の特徴

・横長なことでパノラマ感がでる

・広い範囲を写すことができる

・映像関連で多く使われている

1:1

縦横の比率が同じ正方形の比率です。

Instagramでよく使われている構図です。

1:1 アスペクト比の特徴

・シンプルでコンパクト

・人物や花などの被写体を主張できる

・縦横比率が同じなので構図の遊びが少ない

カメラでの写真の縦横比・比率の変更方法

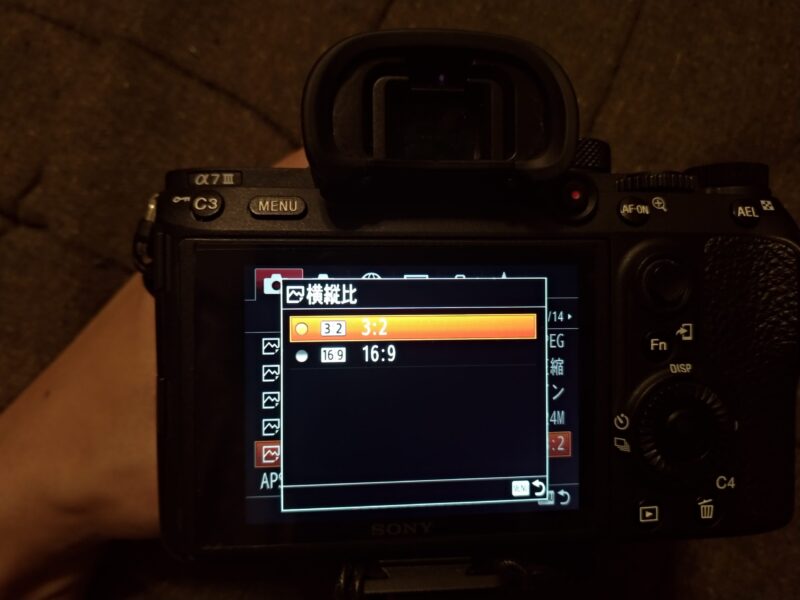

アスペクト比は撮影前にカメラ側の設定で変更できます。

設定を変更することで、撮影時にカメラのモニターやビューファインダーで映る表示領域が選択した比率に合わせて変更されます。

カメラの初期設定の多くは3:2の比率になります。

比率を変更することで一番大きく撮れるサイズに合わせて撮影する写真がトリミングされます。

ソニーのミラーレス一眼レフ、α7Ⅲの選択できるアスペクト比。

ソニーのコンデジ、RX100M5で選択できるアスペクト比。

Lightroomでアスペクト比を変更する方法

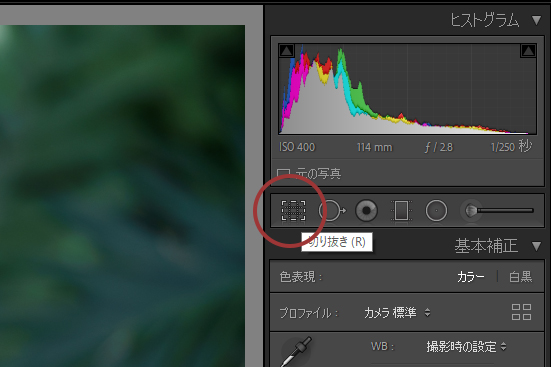

撮影後でもLightroomやPhotoshopなどの編集ソフトを使うことでアスペクト比を変更できます。

ここでは写真現像ソフトのLightroomでのやり方をお伝えします。

Lightroom起動後に写真を選択し切り取りをクリック。

縦横比の項目をクリック後に変更したいアスペクト比を選択、または数値を入力で変更が可能。

ポイント

元画像を選択後に、変更アスペクト比を選択することで一番大きな画像サイズでアスペクト比が変わります。

また16:9などの比率でRAW形式で撮影した場合でも元ファイル自体は3:2の比率になっています。

ポイント

自分が使っているソニーα7IIIでのアスペクト比ごとの画像サイズは下記の通り。

【3:2】画像サイズ:6,000px×4,000px 【4:3】画像サイズ:5,333px×4,000px

【16:9】画像サイズ:6,000px×3,375px 【1:1】画像サイズ:4,000px×4,000px

このようにアスペクト比の自由な変更は可能ですが、撮影時に意図していた構図ではなくなるので、出来るだけ変更させないことを心がけたほうがいいですね。

写真におすすめのアスペクト比と比率の選び方

好みによる部分が多いですが使いやすいのは「3:2」のアスペクト比。

写真として見慣れている比率となり、また被写体のバランスが取りやすい構図です。

ポイント

撮影するにあたりどこに被写体をおくか、背景をどのようにいれるかを考えて配置するのが重要です。

多くカメラマンが使っている比率なので、上手い人の写真を参考にしやすいメリットもあります。

また3:2は多くの印刷媒体に対応しやすいです。

・ L版

・ 2L版

・ ハガキ

・ A系列の用紙(A4、A3等)

・ B系列の用紙(B5、B4等)

・ ワイド六切り、ワイド四切り

・ 六切り

・ 四切り

適していないアスペクト比の画像で印刷しようとするとトリミングで切り取りする範囲が広くなってしまいます。

印刷を前提に考える場合は印刷したいものに合わせて設定を変更するといいでしょう。

YouTubeや動画制作におすすめの縦横比

動画の撮影におすすめなのが「16:9」のアスペクト比。

16:9の比率はハイビジョンテレビをはじめ、DVDやブルーレイに採用されている画面比率です。

そしてYoutubeでも採用されている比率です。

Youtubeで動画を閲覧する場合 16:9のアスペクト比の再生スクリーンに動画が表示されます。

AndroidやiPhoneの液晶サイズの比率もHD動画向きの16:9やそれに近い数値が主流になっています。

動画を撮影した人や、動画で使うのを前提とした写真を撮影する際には16:9が良いですね。

SNS(Twitter・Facebook)に最適なアスペクト比(ブロガー向け)

ブロガーやホームページを作成する人向けの少し特殊な話しになりますが、TwitterカードやFacebookなどのSNSのOGP設定で情報を共有する際におすすめな比率が「1.91:1」です。

OGPとはOpen Graph Protcol の略称で、FacebookやTwitterなどのSNSでシェアされた際に、そのページのタイトル・URL・概要・画像が表示される機能です。

ここで表示される画像はブログなどで設定しているサムネイルなどが採用されますが、TwitterやFacebookで表示される大きな画像の比率が1.91:1となります。

ポイント

画像の推奨のサイズは横1200px× 縦630px 又は 横600px × 縦315pxです。

3:2のアスペクト比をサムネイルに設定した場合、上下の表示領域が大きく切り取られて表示されてしまいます。

16:9のアスペクト比の場合は、上下のトリミング幅が3:2に比べて少ないので、手間な際は16:9で代用するのも1つです。

まとめ - 写真の比率を理解して撮影をもっと楽しもう

今回は、写真や動画の印象を大きく左右する アスペクト比(縦横比) について解説しました。

「これまで設定を意識したことがなかった」という方も多いかもしれませんが、比率を少し変えるだけで作品の雰囲気や伝わり方は大きく変わります。

もちろん「必ずこの比率にしなければならない」という決まりはありません。

シーンや目的に応じて柔軟に設定を変えることで、自分らしい写真や映像を表現できます。

ぜひ今回の内容を参考にしながら、お気に入りのアスペクト比を探して撮影をもっと楽しんでみてください。

-

カメラの3大要素|シャッタースピード・絞り・ISOとは?初心者向けに覚え方を解説

写真撮影でよく耳にする「カメラの3大要素」とは、シャッタースピード・絞り(F値)・ISO感度 の3つです。これらを理解すると、写真の明るさ・ボケ感・動きの表現を自由にコントロールできるようになります。 ...

続きを見る

これからミラーレスカメラでがっつり撮影したい方には必見の内容です! カメラを使い始めるのは、とても楽しい経験と言えます。でも初めての人にとっては少し操作や技術的に難しいこともあるかもしれません。 ここではカメラ初心者が覚えておくと良いポイントを紹介します。これらを知っ ... 続きを見る

カメラ初心者必見!写真撮影で覚えること:おすすめミラーレスカメラ・現像方法

サムネイルや、印刷物で入れたい文字のフォント選びはAdobeフォントがおすすめ! Adobeのソフトが使える月額サービスAdobe Creative Cloud(Adobe CC)に加入する人は、利用目的や決め打ちで使いたいソフトがあって契約してるかと思います。 写真編集でLigh ... 続きを見る

Adobe Fontsがおすすめ!商用利用もできる無料フォントの使い方

AdobeのPhotoshopやIllustratorをお得な価格で利用できます! Adobe Creative Cloud(アドビ クリエイティブクラウド)、通称Adobe CC。 イラストを描く人、写真を編集する人、動画を制作する人にとっては欠かせないサービスです。 ただ、このA ... 続きを見る

Adobe CCを誰でも安く!デジハリで学割並みに使える方法【最新版】